2021/01/11 | 來源:《品牌紅木》雜志

[摘要]王世襄在心靈深處�����,更崇尚營造學(xué)社的實(shí)證式學(xué)術(shù)精神和研究成果����,這可能是他對自己的《中國畫論研究》有些怠慢的原因。

王世襄治學(xué)有一個(gè)可貴處��,就是清晰地厘清傳統(tǒng)書畫研究與工藝研究的不同���。他的著作中從不隨意混淆兩者��。他早年撰寫《中國畫論研究》�����,全書稿上起先秦����,下至清代,征引眾多畫論著作��,洋洋七十余萬言����,文字總量超過《明式家具研究》《髹飾錄解說》。但是�����,在他后來的這些工藝?yán)碚撝髦?��,人們看不到任何附?huì)畫論的片言只語����。要知道��,他如想引用畫論�����,易如反掌,多少語言資料可供遣用���,豐富萬端的說法憑其發(fā)揮�����。

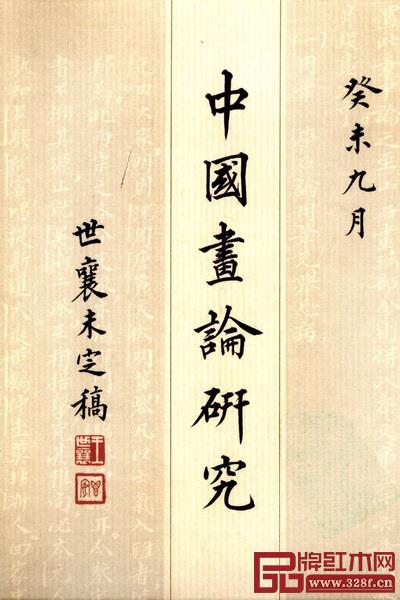

王世襄《中國畫論研究》

傳統(tǒng)畫家們沒有描寫��、探究物質(zhì)世界的興趣,畫中山非山��、水非水����、花非花。他們推崇諸如精神建構(gòu)��、人生理念����、境界高標(biāo)等等說辭。某些人認(rèn)為�����,中國畫畫的是一部心靈史,是一種具有內(nèi)在生命邏輯的特別的歷史�����,背后有深厚的哲學(xué)�、宗教。老派的中國藝術(shù)史研究�����,熱衷于畫家的立志于道�、近道悟道、澄懷觀道���、修身養(yǎng)性的研討���。中國畫對主觀感受的追求,一方面�����,讓藝術(shù)達(dá)到了一種別樣的境界����。但是“氣韻生動(dòng)”“神妙能逸”之類的概念��、術(shù)語��,模糊空泛�,沒有客觀����、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),充滿了隨意性��、不確定性��、暗示性���,虛無縹緲。藝術(shù)史評論中的大量的辭藻�,放在五代荊關(guān)董巨身上可以,放在元四家也行����,放在明四家亦然,放在清代四王吳惲也非為不可����。中國傳統(tǒng)文化研究中�����,往往使用玄妙深?yuàn)W的“道”“氣”“神”“象”等概念����,它們沒有公認(rèn)的�����、精確的界定�,無邊無際。實(shí)際使用表述中�����,怎么說都可以�。它們?nèi)鄙僖患髌返木唧w分析和闡發(fā),更無技術(shù)層面的關(guān)注�,基本是籠而統(tǒng)之的精神宏論,其文字大致放在各個(gè)場合均可使用����,看起來百分百?zèng)]什么錯(cuò),但因?yàn)闆]有新的信息,又百分百的沒有價(jià)值���。這種在任何地方都適用的老生常談大道理���,萬應(yīng)靈藥式的學(xué)術(shù)套話,一般是高大����、空泛的詞語排比,放在哪里都沒錯(cuò)���,但對任何問題的探討都不著邊際��,許多是沒有文化信息的“拜年話”�。

實(shí)際上��,歷史上大而不當(dāng)?shù)男摵透接癸L(fēng)雅就讓王世襄的研究深受其害�����。他說過����,《髹飾錄》“最顯著的缺點(diǎn)是黃成原文采用了一種比喻方法,甚至影射附會(huì)的方法�����,以致隱晦難懂��?��!薄八虢璐丝湟珜W(xué)識淵博��,文筆典雅的意圖����,我們認(rèn)為是存在的�。由此他開宗明義地指出髹飾之中包含著與天地造化同功,四時(shí)五行想通的大道理����。在這種主導(dǎo)思想的支配下,與漆工并無直接關(guān)系的種種自然物象被當(dāng)作標(biāo)題使用�,經(jīng)、史�、諸子中的詞句也被引用,這樣一來����,距離漆工的實(shí)質(zhì)問題卻越來越遠(yuǎn)�。在外因方面���,明代社會(huì)嚴(yán)重存在著重士輕工的風(fēng)氣���,許多人重視讀書致仕,看不起勞動(dòng)生產(chǎn)���。一本漆工專著如用通俗的語言寫成�����,會(huì)被認(rèn)為不過是工匠的手冊��,得不到重視�?����!?王世襄:《髹飾錄解說》�����,第9頁���。)

王先生研究中有切膚之痛���,他也清楚傳統(tǒng)的士人文化與匠人文化界域之隔。他的著作中�����,沒有傳統(tǒng)經(jīng)典的比附和引申���,沒有畫論詩論中虛無縹緲的意象和華麗的辭藻�����,只有客觀平實(shí)的解析���,一板一眼,規(guī)范清楚���。

行文至此�����,筆者長久的疑問可能有解����,王先生二十多歲寫成的《中國畫論研究》書稿,為何以后常年未再修改����,更無出版打算。雖然后來他在此書“出版說明”談道�����,“其主要緣由蓋因57年劃為“右派”�����,著書出版已無可能���?����!逼鋵?shí)這不足說明問題�����,因?yàn)橥跏老逡恢痹谘芯空n題���,1958年還自費(fèi)印制了《髹飾錄解說》,也積極準(zhǔn)備《明式家具研究》的出版�。這里的關(guān)鍵問題應(yīng)該是他經(jīng)歷了五十多年的營造學(xué)社式的學(xué)術(shù)研究,實(shí)證的治學(xué)觀念和方法成為他的學(xué)術(shù)規(guī)范��。傳統(tǒng)的畫論研究���,乃至已有的成果����,他都采取回避的態(tài)度�����。作于1996年之《大樹圖歌》有句如下:”行年近而立��,放心收維艱��。擇題涉文藝�����,畫論始探研。上起謝六法��,下逮董畫禪�。諸子明以降,顯晦兩不捐���?����?仍斒?,理論亦試詮�。所恨無卓見,終是饾饤篇����。何以藏吾拙,覆瓿年復(fù)年���?���!焙髞硭暶?�,此書稿很偶然、很被動(dòng)地出版�,“竟能僥幸出版,實(shí)出望外”���。可是�,其書名后仍綴有“世襄未定稿”。

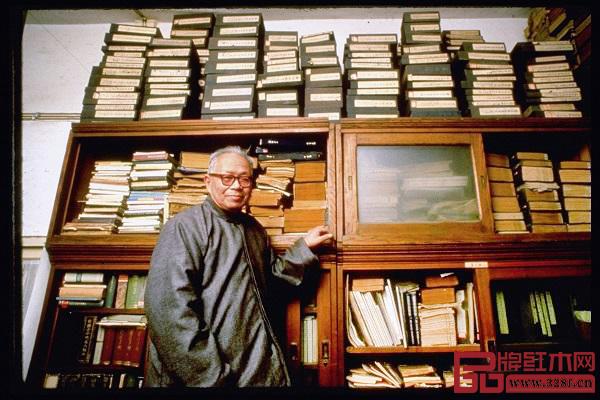

王世襄

朱啟鈐是營造學(xué)社的創(chuàng)辦者��,1903年任京師大學(xué)堂譯書館監(jiān)督��。后歷任民國內(nèi)閣交通部總長�����、代理國務(wù)總理��、內(nèi)閣內(nèi)務(wù)部總長�、京都市政督辦。

為了市政改造�,他對土木營造格外用心,并最終投資創(chuàng)辦了中國營造學(xué)社�。1929年,朱啟鈐偶然在南京江南圖書館發(fā)現(xiàn)了北宋李誡的著作《營造法式》�����,其中許多名詞生僻難懂,猶如“天書”���。他后來在《重刊〈營造法式〉后序》中說:“庚辛之際�����,遠(yuǎn)涉歐美�,見其一藝一術(shù)皆備圖案而新舊營建有專書����。益矍然于明仲作為營國筑室不易之成規(guī)?����!敝靻⑩j感覺到��,浩瀚的文字成果固然是中華文明的體現(xiàn)�,古建筑和其他營建同樣承載民族文化的榮光。

朱啟鈐為了破譯這本“天書”�,在美國庚款的資助下,開始了關(guān)于《營造法式》的系列主題講座。后來�,發(fā)展成有組織的學(xué)術(shù)團(tuán)體。以現(xiàn)代科學(xué)方法和技術(shù)對中國的古建筑等技術(shù)營造進(jìn)行整理和研究�,并予以搶救、保護(hù)����。

營造學(xué)社內(nèi)設(shè)法式、文獻(xiàn)二組���,分別由梁思成和劉敦楨主持,分頭研究古建筑形制和史料��,并開展了大規(guī)模的中國古建筑的田野調(diào)查工作��。

中國營造學(xué)社出版了大量專門著作�����,其中古代建筑專著30多種����,此外,還有學(xué)社社刊《中國營造學(xué)社匯刊》�,在今天,這些成果也都是研究中國傳統(tǒng)建筑的重要史料。

“一般的學(xué)人若想加入營造學(xué)社����,必須經(jīng)過嚴(yán)格的考試,進(jìn)入營造學(xué)社后�,還需經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練,這使得營造學(xué)社不僅僅是一個(gè)學(xué)術(shù)團(tuán)體�,同時(shí)更加像一所專門學(xué)校,因而團(tuán)結(jié)和培養(yǎng)了大量建筑專門人才����,梁思成、林徽因�、劉敦楨、羅哲文等許多建筑學(xué)界的重量級人物均出自中國營造學(xué)社門下����。”(《中國營造學(xué)社成立始末:破譯一本“天書”���,培養(yǎng)一代學(xué)人》)艾克�����、王世襄也是第一期會(huì)員�����。

“中國營造學(xué)社的意義不僅僅在于考古�,而更在于其將中國古代建筑在考古的基礎(chǔ)上進(jìn)一步科學(xué)化、社會(huì)化�����、國際化����,最終將中國古代建筑由經(jīng)驗(yàn)性工匠思維發(fā)展成了國際上認(rèn)可的科學(xué)性技術(shù),改變了中國只有建筑�����,沒有建筑學(xué)的狀態(tài)�����?!保ㄍ蹰L森:《中國營造學(xué)社的意義》)

營造學(xué)社特別重視工匠的作用�,明白被視為“匠人之術(shù)”的古代土木工程,歷來依靠工匠的師徒口口相傳���,無人以文字和圖繪認(rèn)真記載�。文獻(xiàn)中偶有零星記載,“專門術(shù)語�,未必能一一傳之文字。文字所傳���,亦未必盡與工師之解釋相符……歷代文人用語���,往往使實(shí)質(zhì)與詞藻不分,辨其程限�����,殊難確鑿�����?����!薄跋蛘咭言茽I造學(xué)之精要���,幾有不能求之書冊����,而必須求之口耳相傳之技術(shù)者。然以歷來文學(xué)�����,與技術(shù)相離之遼遠(yuǎn)��。此兩界殆終不能相接觸��?�!保ㄖ靻⑩j:《中國營造學(xué)社開會(huì)演詞》��,《中國營造學(xué)社匯刊》����,一卷一期)。

中國營造學(xué)社創(chuàng)始人朱啟鈐

他們徑直去求教民間藝匠�����,“所與往還者���,頗有坊巷編氓�,匠師耆宿��。聆其所說����,實(shí)有學(xué)士大夫所不屑聞,古今載籍所不經(jīng)覯�。而此輩口耳相傳,轉(zhuǎn)更足珍者�。于是蓄志旁搜,零聞片語��,殘鱗斷爪���,皆寶若拱璧�?���!?/span>

煌煌中華古代建筑,宏偉精麗之觀�����,今日回首���,何其輝煌����,拍拍腦袋一想,也應(yīng)該是文化人參與指導(dǎo)�����、親自設(shè)計(jì)�����。但歷史的真實(shí)就是那么殘酷�。建筑營造和木器匠作一樣,匠師與士人間的隔膜之大�,距離之遙,令人匪夷所思���。在這個(gè)盛產(chǎn)上智下愚�����、重道輕器的“文人情懷”國度中,與古代建筑相關(guān)的文獻(xiàn)�����,留與后人的是,“則隱約之印象���,及美麗之詞藻���,調(diào)諧之音節(jié)耳。讀者雖讀破萬卷���,于建筑物之真正印象���,絕不能有所得?���!保核汲烧Z)

上世紀(jì)三十年代,我國古代建筑研究處于篳路藍(lán)縷之時(shí)����,梁思成指出:“蓋建筑之術(shù),已臻繁復(fù)���,非受實(shí)際訓(xùn)練��,畢生役其事者���,無能為力����,非若其它文藝��,為士人子弟茶余酒后所得而兼也”�。然匠人每暗于文字,故賴口授實(shí)習(xí)����,傳其衣缽,而不重書籍����。“數(shù)千年來古籍中����,傳世術(shù)書,惟宋清兩朝官刊各一部耳��。此類術(shù)書編纂之動(dòng)機(jī),蓋因各家匠法不免分歧���,功限料例,漫無準(zhǔn)則�,故制為皇室官府營造標(biāo)準(zhǔn)。然術(shù)書專偏��,士人不解����,匠人又困于文字之難,術(shù)語日久失用�����,造法亦漸不解���,其書乃為后世之迷���。”(梁思成:《中國建筑史》����,“第一章序論”,百花文藝出版社,1999年)

梁思成最初面對古代建筑學(xué)的空白����,是從故宮建筑入手,博征技師���、請教名匠�,耳聆手記����,逐漸接近了中國古 代建筑的堂奧。1934年�����,其首部著作《清式營造則例》出版����,這是中國文化人第一次用現(xiàn)代科學(xué)方法研究“匠人之術(shù)”“匠學(xué)”的成果。

筆者認(rèn)為����,上世紀(jì)二三十年代,是中國現(xiàn)代學(xué)術(shù)的勃發(fā)期和黃金年代��。西方的歷史學(xué)、文化學(xué)����、考古學(xué)的研究理論和方法武裝的新一代學(xué)人,結(jié)合傳統(tǒng)的考據(jù)學(xué)方法和成果����,使學(xué)術(shù)史出現(xiàn)革命性的變化����。營造學(xué)社就是這個(gè)時(shí)代的產(chǎn)物。它溝通了工匠和文人�����、文獻(xiàn)和實(shí)物���、傳統(tǒng)和現(xiàn)代���、東方和西方。尤其是開辟“師承工匠”的風(fēng)尚�����,不僅僅是方法上的變革,也是觀念的鼎新��,是對中國物質(zhì)文明史真知灼見的體現(xiàn)��。這種精神是對傳統(tǒng)文人辭章之學(xué)中討生活的顛覆�����。

包括古典家具在內(nèi)的各類古代工藝制作“匠學(xué)”“匠術(shù)”����,被中國知識界關(guān)注、研究��,也出現(xiàn)在20世紀(jì)30年代��,背景是現(xiàn)代西方科學(xué)體系登陸我華���。其以營造學(xué)社研究模式為代表�����,其要素為考察實(shí)物�、請教匠師����、研讀文獻(xiàn)�����,可稱為“三重研究法”�。

王國維的“雙重證據(jù)法”開創(chuàng)了出土文物與傳世文獻(xiàn)相證的現(xiàn)代學(xué)術(shù)����,朱啟鈐則開拓了“三重研究法”。朱啟鈐也正是這個(gè)時(shí)代“開風(fēng)氣��,示軌則”的一代大師巨子�����。他在某些具體研究上擁有空前的成就����,同時(shí)開啟了無數(shù)學(xué)術(shù)法門���,讓后人沿著其方向繼續(xù)前行����。其遺留的思想理論、操作方法���、人才梯隊(duì)�����,一直強(qiáng)烈地影響著后人�����,包括王世襄���。他們都更重實(shí)證和匠學(xué)的發(fā)掘。

王世襄《明式家具研究》等著作的問世和引發(fā)的一系列反響�����,是三十年代這場觀念和方法革命之光的煥發(fā)�,是營造學(xué)社學(xué)術(shù)血脈的延續(xù)。

王世襄在心靈深處�����,更崇尚營造學(xué)社的實(shí)證式學(xué)術(shù)精神和研究成果����,這可能是他對自己的《中國畫論研究》有些怠慢的原因�。

作者介紹:

張輝

全聯(lián)藝術(shù)紅木家具專業(yè)委員會(huì)專家顧問��、明清家具研究學(xué)者

畢業(yè)于山東大學(xué)歷史系考古專業(yè)�,先后任職河北省博物館����、河北教育出版社。1994年后�����,在北京多家出版社任策劃組稿編輯,并創(chuàng)建北京紫都苑圖書發(fā)行公司��。著有《曾國藩之謎》(經(jīng)濟(jì)日報(bào)出版社)�����,整理《曾國藩全集》(中國致公出版社)�、《中國通史》(中國檔案出版社)、《中國名畫全集》(京華出版社)等著作�。從2000年開始,從事明清家具��、文玩古董收藏和研究��,將考古學(xué)�����、人類學(xué)����、圖像學(xué)、歷史學(xué)之方法論引入家具研究?���,F(xiàn)為三家專業(yè)藝術(shù)媒體專欄作家����。2017 年出版《明式家具圖案研究》(故宮出版社)��。2019年出版《中國家具日歷2020》(中國林業(yè)出版社)�。

(來源:第五十九期《品牌紅木》雜志)